El Comité de Redacción de Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana ha seleccionado este artículo publicado en Mundo Científico Nº 226, 2001, para ser difundido a través de FABA- Informa

Durante mucho tiempo se ha creído que la desaparición de nuestras células -como nuestra propia desaparición- tenía que ser el resultado de accidentes, destrucciones o procesos de desgaste, de una incapacidad intrínseca para resistir el paso del tiempo y las agresiones del medio. Pero la realidad ha resultado ser más compleja.

Actualmente, sabemos que todas nuestras células poseen durante su existencia entera el poder de autodestruirse en pocas horas. Y su supervivencia depende, día tras día, de su capacidad para percibir en el entorno de nuestro cuerpo el lenguaje de las señales emitidas por otras células que son indispensables para reprimir la puesta en marcha de su autodestrucción. Somos unas sociedades celulares en las que cada componente vive en situación de provisionalidad y ninguna puede sobrevivir sola. A partir de informaciones contenidas en nuestros genes, nuestras células producen los "ejecutores" capaces de precipitar su fin y los "protectores" capaces de neutralizar a estos "ejecutores". Para cada una de nuestras células, vivir es estar constantemente tratando de retrasar, por un tiempo, el desencadenamiento de una muerte prematura, una muerte "antes de tiempo". Esta fragilidad misma, esta provisionalidad permanente, así como la interdependencia que ambas hacen nacer entre nuestras células, permiten a nuestros cuerpos viajar a través del tiempo, reconstruirse permanentemente y adaptarse a medios en perpetuo cambio.

Fragilidad celular

Desde los primeros días que siguen a nuestra concepción, el suicidio celular desempeña un papel esencial en la escultura de las metamorfosis sucesivas de nuestro cuerpo en devenir. Y la sensación que tenemos durante la mayor parte de nuestra existencia de la perennidad de nuestro cuerpo corresponde en gran parte a una ilusión.

Las células de la capa superficial de nuestra piel y nuestros intestinos, así como algunas células de nuestra sangre, desencadenan su autodestrucción dos o tres días después de su nacimiento y son constantemente renovadas por células madre. Pero las poblaciones celulares que persisten más tiempo en nosotros son tan frágiles como aquellas que cada día desaparecen y son renovadas. Sólo sobreviven en la medida en que siguen siendo capaces de percibir las señales que les permiten reprimir la puesta en marcha de su autodestrucción.

La autodestrucción puede iniciarse no sólo en respuesta a señales que nacen en el medio exterior de la célula sino también en respuesta a señales que nacen en el medio interno y traducen un ataque a su integridad. La aparición de alteraciones genéticas, por ejemplo, provoca ya sea la reparación de dichas alteraciones ya sea el suicidio, evitando que la célula tome la senda que lleva al cáncer. Así, la potencialidad de autodestruirse desempeña un papel esencial en el mantenimiento de nuestra integridad, de nuestra homogeneidad, eliminando constantemente las células que están alterándose.

¿Cómo es posible que nuestras células posean este poder de autodestruirse, de morir "antes de tiempo"? ¿Cuándo, durante la evolución de lo viviente, emergió por primera vez el poder de autodestruirse, y en qué cuerpos, en qué células?

Sabemos hoy que el suicidio celular está en acción en los cuerpos de todos los animales y de todas las plantas que se han podido estudiar y cuyos antepasados aparecieron probablemente hace unos mil millones de años.

Pero el suicidio celular también esculpe la interdependencia, la complejidad y la plasticidad de innumerables formas de sociedades imperceptibles a simple vista que forman los seres vivos más simples y más ancestrales, no sólo organismos eucariotas unicelulares surgidos hace unos dos mil millones de años –los ancestros de los animales y las plantas- sino también las bacterias, que reinan en la tierra desde hace tres o cuatro mil millones de años. Las mixobacterias, por ejemplo, son capaces, cuando el medio se vuelve desfavorable, de reunirse rápidamente y construir cuerpos multicelulares que pueden tomar la forma de pequeños árboles. El "tronco" rígido está formado por células que se han autodestruido. En la copa, las "hojas" o "frutos" están formados por células que se han transformado en esporas, resistentes, capaces de sobrevivir sin alimentarse. Estas esporas durmientes, a resguardo, darán origen, cuando el medio vuelva a ser favorable, a una nueva colonia. Así, la autodestrucción –la muerte "antes de tiempo"- de una parte de la colectividad permite a estas células ancestrales viajar a través del tiempo y escapar a la destrucción ineludible de la colonia.

¿Desempeña algún papel el suicidio celular en el envejecimiento de los cuerpos?

El poder de autodestruirse parece estar profundamente enraizado en el mundo viviente. Puede que haya sido, desde el principio, una consecuencia inevitable del poder de autoorganización que caracteriza la vida. Vivir, construirse y reproducirse permanentemente es utilizar unos instrumentos que pueden provocar la muerte a la vez que son capaces de reprimirla. Los primeros antepasados de estos "ejecutores" y de los "protectores" que controlan el suicido tal vez fueron los "constructores", los "arquitectos" de la supervivencia y la fecundidad celulares. Y es posible que los instrumentos que participan en la vida poseyeran desde un principio el poder de causar la muerte. Datos recientes sugieren que los actores que participan en el suicidio parecen tener, en efecto, un doble aspecto, ya que participan según las circunstancias en reacciones indispensables para la vida o por el contrario en reacciones que precipitan su fin.

¿Hay desgaste?

Estas relaciones antiguas que en nuestras células mantiene la vida con la muerte "antes de tiempo" ¿podrían presidir también el diseño de nuestra longevidad?

Hay dos maneras diferentes al menos de formular esta pregunta. La primera, muy general, consiste en preguntar si el envejecimiento de nuestros cuerpos deriva únicamente de un inevitable desgaste o si existe alguna relación entre los mecanismos moleculares que controlan el suicidio celular y los que controlan el envejecimiento –la senescencia- de nuestras células y nuestro cuerpo. Se trata de interrogantes fascinantes que sólo hoy empiezan a explorarse.

El envejecimiento puede caracterizarse como una alteración progresiva de las capacidades de adaptación del cuerpo, pero también como un aumento creciente con el tiempo de la probabilidad de morir y de la frecuencia de aparición de tres grandes clases de enfermedades graves que precipitan nuestro fin: las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades neurovegetativas y los cánceres. Los dos últimos tipos de enfermedades parecen ligados a un desarreglo en ciertas poblaciones celulares de los mecanismos que controlan el suicidio: a un desencadenamiento anormal y excesivo de la muerte "antes de tiempo" por lo que respecta a las enfermedades neurovegetativas y, al contrario, a una represión anormal y excesiva de las capacidades de autodestrucción en lo que concierne a los cánceres.

Pero ¿qué sabemos de los mecanismos que provocan el envejecimiento en ausencia de toda enfermedad que abrevie prematuramente la existencia?

Muchas teorías han atribuido un papel importante a la acumulación progresiva de derivados tóxicos del oxígeno producidos por la respiración celular, al gasto energético o a la disminución progresiva de la secreción de ciertas hormonas, como la hormona del crecimiento, la dehidroepiandrosterona, o los estrógenos de la mujer después de la menopausia.

Fronteras de la longevidad y genes

Pero las perspectivas más fascinantes han sido abiertas por trabajos recientes que han revelado que las fronteras, consideradas durante mucho tiempo infranqueables, de la longevidad máxima de los individuos son, en ciertas especies de animales al menos, de una plasticidad extraordinaria. Estas fronteras parecen haber sido esculpidas de manera contingente por las confrontaciones sucesivas, de generación en generación, entre los individuos y su entorno. En varias especies animales –el gusano Caenohabditis elegans, la mosca del vinagre y el ratón- dichas fronteras pueden moverse por modificaciones del medio (la restricción calórica, por ejemplo, provocada por una reducción de la cantidad de alimento disponible) o por alteraciones de sólo uno o dos genes (que provocan una disminución de la fabricación o de la actividad de las correspondientes proteínas). Los mutantes genéticos, cuya longevidad ha sido incrementada, se mantienen jóvenes y capaces de reproducirse. No sólo resisten mejor el paso del tiempo, también resisten mejor las agresiones del medio (rayos ultravioleta, derivados tóxicos del oxígeno). Así, las mutaciones genéticas que incrementan el tiempo de vida de los cuerpos aumentan también su robustez.

Dos funciones

Ciertos genes –cuya alteración produce el desencadenamiento, a partir de la infancia, del envejecimiento y una reducción importante del tiempo de vida- parecen permitir la fabricación de "protectores" que aumenten la longevidad; otros genes –cuya alteración provoca una extensión de la longevidad natural máxima (y de la juventud) hasta doblarla- parecen permitir la fabricación de "ejecutores" que precipitan el fin. Estudios recientes en la mosca del vinagre y el gusano Caenohabditis elegans sugieren que algunos de estos "ejecutores" que tienen por función abreviar prematuramente la existencia son también "constructores" que desempeñan un importante papel en la construcción del embrión y la transformación del niño en adulto. En otros términos, parece que la cantidad de "constructores" que produce normalmente cada cuerpo es excesiva, ya que abrevia la duración del viaje que podría realizar el individuo a través del tiempo. Si se reduce artificialmente, de manera moderada, su producción (o su actividad) conservan su función de "constructores" y la longevidad del individuo se incrementa.

En algunas especies animales, uno de esos "constructores/ejecutores" parecerá ser una hormona de la familia de la insulina. Esta hormona, a través de la unión a su receptor provoca la reducción de una proteína que, cuando está activa, controla la expresión de varios genes y varias proteínas, una de las cuales prolonga la longevidad.

Sorprendentemente, la actividad de esta proteína es reprimida por otras hormonas, emitidas por las células germinales –los espermatozoides, los óvulos- que permiten a los individuos tener descendencia. Inversamente, las células de los órganos genitales, que rodean las células germinales, emiten otras hormonas "protectoras" que contrarrestan en parte el efecto de las células germinales. Si desde el principio de la vida se destruyen las células que dan origen a las células germinales el tiempo de vida (y de juventud) del individuo se prolonga. Pero si se destruyen todos los órganos genitales, la longevidad queda inalterada. Por tanto, no es la reproducción lo que abrevia el tiempo de vida, sino, selectivamente, la presencia de células germinales. En estos modelos, la longevidad natural máxima aparece como un punto de equilibrio, una forma de compromiso arbitraria entre unos conflictos que se libran, de generación en generación, dentro del cuerpo mismo de cada individuo: de una parte los "constructores-ejecutores" que han favorecido su desarrollo a expensas de la longevidad de sus padres y que favorecen su capacidad de engendrar descendientes a expensas de su propia longevidad y, de otra, los "protectores" que se oponen a los primeros y prolongan la vida del individuo.

Siempre joven

Pero los conflictos internos también están modulados por las interacciones de los individuos con el medio exterior. Así, alteraciones genéticas que provocan modificaciones de la capacidad de las células nerviosas para responder a determinadas características del medio exterior (cantidad de alimento disponible, señales emitidas por las vecinas) provocan (probablemente por medio de una menor secreción de una hormona) un alargamiento de la vida, de la juventud y de la fecundidad del individuo sin provocar anomalías detectables del comportamiento.

En el gusano Caenohabditis elegans, los genes y las proteínas que participan en el control del envejecimiento y de la longevidad del cuerpo no parecen tener efectos sobre el control del suicidio celular, y la recíproca parece cierta. En cambio, trabajos recientes sugieren que en una especie animal mucho más próxima a la nuestra –el ratón- algunos mecanismos que controlan el suicidio de las células en respuesta al estrés podrían controlar también el envejecimiento y la longevidad de los individuos. Así, la deleción de un gen –p66- provoca no sólo la represión del suicidio celular en respuesta a los rayos ultravioletas y a los derivados tóxicos del oxígeno sino también un aumento –del orden de un tercio- de la longevidad natural máxima de los ratones.

Sólo aceptando mirar la muerte cara a cara, en vez de ocultarla, y tratando de comprender los mecanismos que la controlan en vez de intentar resistirnos a ella podremos progresar en nuestra comprensión de lo viviente y un día, tal vez, adquirir el poder de reconstruirnos, eternizarnos y prolongar nuestra juventud y nuestra vida a través del tiempo. Tal será probablemente una de las grandes aventuras de la biología y la medicina de este siglo.

Durante mucho tiempo se ha creído que la desaparición de nuestras células -como nuestra propia desaparición- tenía que ser el resultado de accidentes, destrucciones o procesos de desgaste, de una incapacidad intrínseca para resistir el paso del tiempo y las agresiones del medio. Pero la realidad ha resultado ser más compleja.

Actualmente, sabemos que todas nuestras células poseen durante su existencia entera el poder de autodestruirse en pocas horas. Y su supervivencia depende, día tras día, de su capacidad para percibir en el entorno de nuestro cuerpo el lenguaje de las señales emitidas por otras células que son indispensables para reprimir la puesta en marcha de su autodestrucción. Somos unas sociedades celulares en las que cada componente vive en situación de provisionalidad y ninguna puede sobrevivir sola. A partir de informaciones contenidas en nuestros genes, nuestras células producen los "ejecutores" capaces de precipitar su fin y los "protectores" capaces de neutralizar a estos "ejecutores". Para cada una de nuestras células, vivir es estar constantemente tratando de retrasar, por un tiempo, el desencadenamiento de una muerte prematura, una muerte "antes de tiempo". Esta fragilidad misma, esta provisionalidad permanente, así como la interdependencia que ambas hacen nacer entre nuestras células, permiten a nuestros cuerpos viajar a través del tiempo, reconstruirse permanentemente y adaptarse a medios en perpetuo cambio.

Fragilidad celular

Desde los primeros días que siguen a nuestra concepción, el suicidio celular desempeña un papel esencial en la escultura de las metamorfosis sucesivas de nuestro cuerpo en devenir. Y la sensación que tenemos durante la mayor parte de nuestra existencia de la perennidad de nuestro cuerpo corresponde en gran parte a una ilusión.

Las células de la capa superficial de nuestra piel y nuestros intestinos, así como algunas células de nuestra sangre, desencadenan su autodestrucción dos o tres días después de su nacimiento y son constantemente renovadas por células madre. Pero las poblaciones celulares que persisten más tiempo en nosotros son tan frágiles como aquellas que cada día desaparecen y son renovadas. Sólo sobreviven en la medida en que siguen siendo capaces de percibir las señales que les permiten reprimir la puesta en marcha de su autodestrucción.

|

|

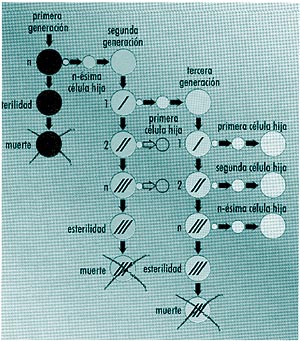

La reproducción de una colonia de células de levadura es asegurada por alumbramientos sucesivos de células efímeras. Cada célula da origen a un número limitado (n, en general una veintena) de células-hijas. La acumulación de ciertos constituyentes o «ejecutores» (símbolo /) provocan su esterilidad y su muerte. Los ejecutores no se trasmiten de la célula madre a la célula hija. Confluyen aquí las nociones de complejidad, longevidad, envejecimiento y autodestrucción celular.

|

La autodestrucción puede iniciarse no sólo en respuesta a señales que nacen en el medio exterior de la célula sino también en respuesta a señales que nacen en el medio interno y traducen un ataque a su integridad. La aparición de alteraciones genéticas, por ejemplo, provoca ya sea la reparación de dichas alteraciones ya sea el suicidio, evitando que la célula tome la senda que lleva al cáncer. Así, la potencialidad de autodestruirse desempeña un papel esencial en el mantenimiento de nuestra integridad, de nuestra homogeneidad, eliminando constantemente las células que están alterándose.

¿Cómo es posible que nuestras células posean este poder de autodestruirse, de morir "antes de tiempo"? ¿Cuándo, durante la evolución de lo viviente, emergió por primera vez el poder de autodestruirse, y en qué cuerpos, en qué células?

Sabemos hoy que el suicidio celular está en acción en los cuerpos de todos los animales y de todas las plantas que se han podido estudiar y cuyos antepasados aparecieron probablemente hace unos mil millones de años.

Pero el suicidio celular también esculpe la interdependencia, la complejidad y la plasticidad de innumerables formas de sociedades imperceptibles a simple vista que forman los seres vivos más simples y más ancestrales, no sólo organismos eucariotas unicelulares surgidos hace unos dos mil millones de años –los ancestros de los animales y las plantas- sino también las bacterias, que reinan en la tierra desde hace tres o cuatro mil millones de años. Las mixobacterias, por ejemplo, son capaces, cuando el medio se vuelve desfavorable, de reunirse rápidamente y construir cuerpos multicelulares que pueden tomar la forma de pequeños árboles. El "tronco" rígido está formado por células que se han autodestruido. En la copa, las "hojas" o "frutos" están formados por células que se han transformado en esporas, resistentes, capaces de sobrevivir sin alimentarse. Estas esporas durmientes, a resguardo, darán origen, cuando el medio vuelva a ser favorable, a una nueva colonia. Así, la autodestrucción –la muerte "antes de tiempo"- de una parte de la colectividad permite a estas células ancestrales viajar a través del tiempo y escapar a la destrucción ineludible de la colonia.

¿Desempeña algún papel el suicidio celular en el envejecimiento de los cuerpos?

El poder de autodestruirse parece estar profundamente enraizado en el mundo viviente. Puede que haya sido, desde el principio, una consecuencia inevitable del poder de autoorganización que caracteriza la vida. Vivir, construirse y reproducirse permanentemente es utilizar unos instrumentos que pueden provocar la muerte a la vez que son capaces de reprimirla. Los primeros antepasados de estos "ejecutores" y de los "protectores" que controlan el suicido tal vez fueron los "constructores", los "arquitectos" de la supervivencia y la fecundidad celulares. Y es posible que los instrumentos que participan en la vida poseyeran desde un principio el poder de causar la muerte. Datos recientes sugieren que los actores que participan en el suicidio parecen tener, en efecto, un doble aspecto, ya que participan según las circunstancias en reacciones indispensables para la vida o por el contrario en reacciones que precipitan su fin.

¿Hay desgaste?

Estas relaciones antiguas que en nuestras células mantiene la vida con la muerte "antes de tiempo" ¿podrían presidir también el diseño de nuestra longevidad?

Hay dos maneras diferentes al menos de formular esta pregunta. La primera, muy general, consiste en preguntar si el envejecimiento de nuestros cuerpos deriva únicamente de un inevitable desgaste o si existe alguna relación entre los mecanismos moleculares que controlan el suicidio celular y los que controlan el envejecimiento –la senescencia- de nuestras células y nuestro cuerpo. Se trata de interrogantes fascinantes que sólo hoy empiezan a explorarse.

El envejecimiento puede caracterizarse como una alteración progresiva de las capacidades de adaptación del cuerpo, pero también como un aumento creciente con el tiempo de la probabilidad de morir y de la frecuencia de aparición de tres grandes clases de enfermedades graves que precipitan nuestro fin: las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades neurovegetativas y los cánceres. Los dos últimos tipos de enfermedades parecen ligados a un desarreglo en ciertas poblaciones celulares de los mecanismos que controlan el suicidio: a un desencadenamiento anormal y excesivo de la muerte "antes de tiempo" por lo que respecta a las enfermedades neurovegetativas y, al contrario, a una represión anormal y excesiva de las capacidades de autodestrucción en lo que concierne a los cánceres.

Pero ¿qué sabemos de los mecanismos que provocan el envejecimiento en ausencia de toda enfermedad que abrevie prematuramente la existencia?

Muchas teorías han atribuido un papel importante a la acumulación progresiva de derivados tóxicos del oxígeno producidos por la respiración celular, al gasto energético o a la disminución progresiva de la secreción de ciertas hormonas, como la hormona del crecimiento, la dehidroepiandrosterona, o los estrógenos de la mujer después de la menopausia.

Fronteras de la longevidad y genes

Pero las perspectivas más fascinantes han sido abiertas por trabajos recientes que han revelado que las fronteras, consideradas durante mucho tiempo infranqueables, de la longevidad máxima de los individuos son, en ciertas especies de animales al menos, de una plasticidad extraordinaria. Estas fronteras parecen haber sido esculpidas de manera contingente por las confrontaciones sucesivas, de generación en generación, entre los individuos y su entorno. En varias especies animales –el gusano Caenohabditis elegans, la mosca del vinagre y el ratón- dichas fronteras pueden moverse por modificaciones del medio (la restricción calórica, por ejemplo, provocada por una reducción de la cantidad de alimento disponible) o por alteraciones de sólo uno o dos genes (que provocan una disminución de la fabricación o de la actividad de las correspondientes proteínas). Los mutantes genéticos, cuya longevidad ha sido incrementada, se mantienen jóvenes y capaces de reproducirse. No sólo resisten mejor el paso del tiempo, también resisten mejor las agresiones del medio (rayos ultravioleta, derivados tóxicos del oxígeno). Así, las mutaciones genéticas que incrementan el tiempo de vida de los cuerpos aumentan también su robustez.

Dos funciones

Ciertos genes –cuya alteración produce el desencadenamiento, a partir de la infancia, del envejecimiento y una reducción importante del tiempo de vida- parecen permitir la fabricación de "protectores" que aumenten la longevidad; otros genes –cuya alteración provoca una extensión de la longevidad natural máxima (y de la juventud) hasta doblarla- parecen permitir la fabricación de "ejecutores" que precipitan el fin. Estudios recientes en la mosca del vinagre y el gusano Caenohabditis elegans sugieren que algunos de estos "ejecutores" que tienen por función abreviar prematuramente la existencia son también "constructores" que desempeñan un importante papel en la construcción del embrión y la transformación del niño en adulto. En otros términos, parece que la cantidad de "constructores" que produce normalmente cada cuerpo es excesiva, ya que abrevia la duración del viaje que podría realizar el individuo a través del tiempo. Si se reduce artificialmente, de manera moderada, su producción (o su actividad) conservan su función de "constructores" y la longevidad del individuo se incrementa.

En algunas especies animales, uno de esos "constructores/ejecutores" parecerá ser una hormona de la familia de la insulina. Esta hormona, a través de la unión a su receptor provoca la reducción de una proteína que, cuando está activa, controla la expresión de varios genes y varias proteínas, una de las cuales prolonga la longevidad.

Sorprendentemente, la actividad de esta proteína es reprimida por otras hormonas, emitidas por las células germinales –los espermatozoides, los óvulos- que permiten a los individuos tener descendencia. Inversamente, las células de los órganos genitales, que rodean las células germinales, emiten otras hormonas "protectoras" que contrarrestan en parte el efecto de las células germinales. Si desde el principio de la vida se destruyen las células que dan origen a las células germinales el tiempo de vida (y de juventud) del individuo se prolonga. Pero si se destruyen todos los órganos genitales, la longevidad queda inalterada. Por tanto, no es la reproducción lo que abrevia el tiempo de vida, sino, selectivamente, la presencia de células germinales. En estos modelos, la longevidad natural máxima aparece como un punto de equilibrio, una forma de compromiso arbitraria entre unos conflictos que se libran, de generación en generación, dentro del cuerpo mismo de cada individuo: de una parte los "constructores-ejecutores" que han favorecido su desarrollo a expensas de la longevidad de sus padres y que favorecen su capacidad de engendrar descendientes a expensas de su propia longevidad y, de otra, los "protectores" que se oponen a los primeros y prolongan la vida del individuo.

Siempre joven

Pero los conflictos internos también están modulados por las interacciones de los individuos con el medio exterior. Así, alteraciones genéticas que provocan modificaciones de la capacidad de las células nerviosas para responder a determinadas características del medio exterior (cantidad de alimento disponible, señales emitidas por las vecinas) provocan (probablemente por medio de una menor secreción de una hormona) un alargamiento de la vida, de la juventud y de la fecundidad del individuo sin provocar anomalías detectables del comportamiento.

En el gusano Caenohabditis elegans, los genes y las proteínas que participan en el control del envejecimiento y de la longevidad del cuerpo no parecen tener efectos sobre el control del suicidio celular, y la recíproca parece cierta. En cambio, trabajos recientes sugieren que en una especie animal mucho más próxima a la nuestra –el ratón- algunos mecanismos que controlan el suicidio de las células en respuesta al estrés podrían controlar también el envejecimiento y la longevidad de los individuos. Así, la deleción de un gen –p66- provoca no sólo la represión del suicidio celular en respuesta a los rayos ultravioletas y a los derivados tóxicos del oxígeno sino también un aumento –del orden de un tercio- de la longevidad natural máxima de los ratones.

Sólo aceptando mirar la muerte cara a cara, en vez de ocultarla, y tratando de comprender los mecanismos que la controlan en vez de intentar resistirnos a ella podremos progresar en nuestra comprensión de lo viviente y un día, tal vez, adquirir el poder de reconstruirnos, eternizarnos y prolongar nuestra juventud y nuestra vida a través del tiempo. Tal será probablemente una de las grandes aventuras de la biología y la medicina de este siglo.